Dr. Stefan Lang am 15. August 2016

Wissenschaftlich Publizieren: Autorenschaft vorenthalten?

Kategorie Schreib- und Publikationsprozess

In meinen Schreibworkshops berichten mir immer wieder Medizin-Doktoranden, wie sie ihre Chefs mit Daten versorgen und dann mit einer Ko-Autorschaft abgespeist werden – oder völlig leer ausgehen. Andy Tay beschreibt auf naturejob.com fünf Tipps, wie man sich schützen kann.

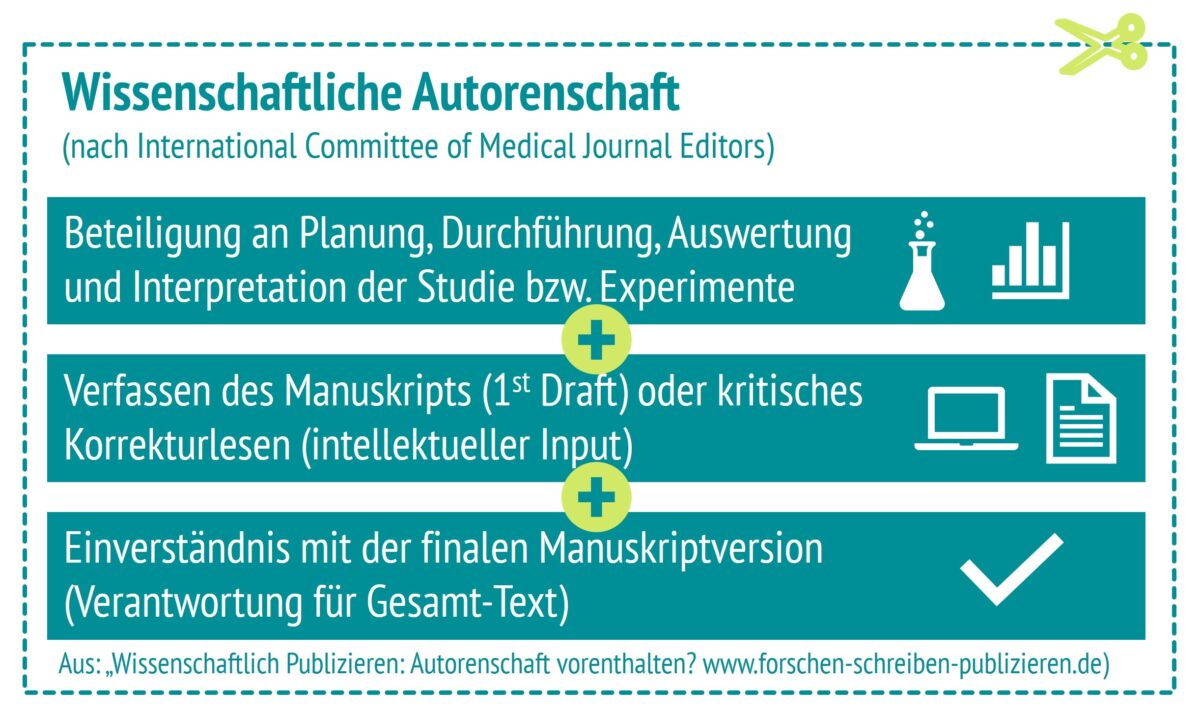

Es gibt klare Regeln, wie man sich für eine wissenschaftliche Autorenschaft qualifiziert. Folgende drei Kriterien müssen erfüllt sein (alle drei):

- Beteiligung an Planung, Durchführung, Auswertung und Interpretation der Studie bzw. Experimente

- Verfassen des Manuskripts (first Draft) oder kritisches Korrekturlesen

- Einverständnis mit der finalen Manuskriptversion

Daneben gibt es Gepflogenheiten, wie man die Reihenfolge der Autoren und Autorinnen festlegt (Projektleitung, Anzahl der beigesteuerten Experimente, Abbildungen oder Tabellen, Institutsleitung).

So sehen es die meisten Fachjournale (Quellenangabe zu den ICMJE-Empfehlungen).

Autorenschaft fürs Paper vorenthalten? So kann man sich schützen!

Doch in der Praxis sieht das oft ganz anders aus. Da machen die Doktoranden und Doktorandinnen im Rahmen ihrer Dissertation oft die gesamte Arbeit und werden dann bestenfalls mit einer Ko-Autorenschaft auf den hinteren Rängen abgespeist oder gehen ganz leer aus.

Andy Tay, Doktorand aus Los Angeles, nennt auf naturejob.com fünft Tipps, wie man das vermeiden kann (Quellenangabe am Ende des Artikels).

- Wahl des Labors. Bevor man eine Stelle als Doktorand annimmt oder ein Kooperationsprojekt beginnt, sollte man sich –vorsichtig– umhören und fragen: „Wie ist das bei meinen Vorgängern gelaufen?“ Oft haben die nämlich bei ihrer Doktorarbeit ähnliche Erfahrungen beim Publizieren gemacht – irgendwann war die Doktorarbeit fertig, aber auf dem Paper stand man nicht mit drauf.

- Klare Absprachen. Viele Doktoranden scheuen sich, zu Beginn eines Projektes über die Autorenschaft eines zukünftigen Papers zu sprechen. Man weiß ja noch nicht, ob man erfolgreich sein wird. Trotzdem sollte man es tun und mit seinem Chef faire Regeln zur Autorenschaft aushandeln (wenn der Chef eine solche Diskussion ablehnt: siehe Tipp 1) – viele Chefs glauben, eine Doktorarbeit schreiben zu dürfen, ist bereits Belohnung genug.

- Schriftliches zählt. Während eines Forschungsprojektes kann sich viel ändern – und während einer Doktorarbeit kann viel Zeit vergehen. Am Ende will sich keiner mehr so recht erinnern, was bezüglich der Autorenschaft des Papers vereinbart worden war. Daher: Die Vereinbarungen aus Tipp2 schriftlich festhalten, alle Emails zu diesem Thema speichern, Gesprächsnotizen anfertigen.

- Rat suchen. Kommt es zum Konflikt wegen der Erstautorenschaft, kann vielleicht nur ein Dritter schlichten. Das kann der Institutsleiter sein. Auch Doktorandenprogramme haben oftmals Stellen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Den Titel nach erfolgreicher Doktorarbeit zu haben, ist schön. Doch eine lange Publikationsliste ist für die weitere Karriere genaus so wichtig.

- Stay positive. Das klingt jetzt alles so, als wären Streitereien über die Autorenschaft eines Papers die Regel. Sind sie nicht. Es wäre daher falsch, sich als Konsequenz eine Einzelkämpfermentalität zuzulegen, denn als Einzelkämpfer hat man in der modernen Life-Science-Forschung kaum eine Chance – gerade wenn man noch an seiner Doktorarbeit arbeitet. Also: Stay positive – aber beachte bei der Wahl des nächsten Forschungsprojektes diese fünf Tipps zum Publizieren.

Aus einem Beitrag von Andy Tay, gepostet von Jack Leeming, in naturejobs.com (Five tips to overcome authorship conflict. 01 Aug 2016 [zitiert am 16. August 2018]. Verfügbar: http://blogs.nature.com/naturejobs/2016/08/01/five-tips-to-overcome-authorship-conflict/).

Merkzettel: Autorenschaft beim Paper-Publizieren

Dr. Stefan Lang

Das Paper-Protokoll

Eine systematische Schreibanleitung für biomedizinische Originalartikel

Wenn Forscher im Labor experimentieren oder in der Klinik Daten erheben, folgen sie genauen Anleitungen, die alle Arbeitsschritte exakt definieren. Eine solches Protokoll gibt es jetzt auch fürs Schreiben und Publizieren eines Research Papers.

Das Paper-Protokoll

kaufen bei

Paperback ISBN : 978-3-7345-4167-4

Hardcover ISBN : 978-3-7345-4168-1

E-Book ISBN : 978-3-7345-4169-8