Dr. Stefan Lang am 15. September 2020

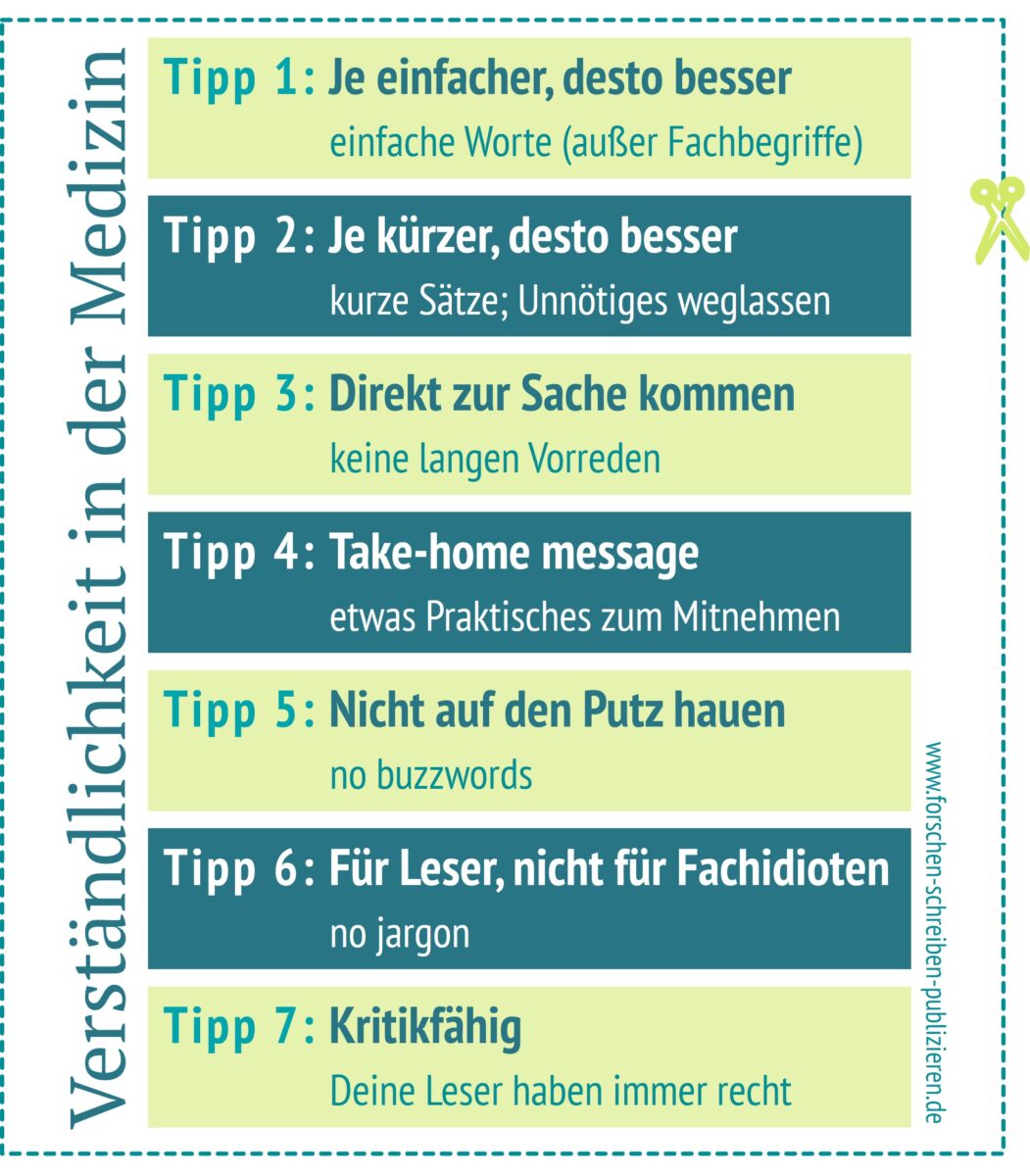

Sieben Tipps für mehr Verständlichkeit (Schreiben in der Medizin)

Kategorie Doktorarbeit schreiben

Für viele Promovierende der Medizin ist die Doktorarbeit das erste große Forschungsprojekt, aber auch das erste Schreibprojekt. Alles ist neu, alles ist wichtig: Die Statistik, die wissenschaftliche Päzision, die formalen Vorschriften. Eine Sache vergessen dabei viele Promovierende: die Verständlichkeit. Daher gebe ich dir hier sieben einfache Tipps, um die Verständlichkeit deiner Doktorarbeit zu optimieren.

Wenn du so über deinem ersten großen Schreibprojekt brütest, fragst du dich vielleicht, wie denn so ein wissenschaftlicher Text überhaupt „klingen“ soll. Vorsicht: Es gibt diesen blöden Mythos, dem immer noch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anhängen: „Wissenschaftstexte sind immer irgendwie kompliziert. Wenn meine Doktorarbeit also wissenschaftlich klingen soll, sollte ich möglichst kompliziert schreiben.“

Dieser Mythos ist grundflasch. Gerade weil der Inhalt so kompliziert ist, sollte die wissenschaftliche Sprache möglichst einfach und verständlich sein. Hier also sieben Tipps, um möglichst verständlich und überzeugend zu schreiben.

Tipp 1: Je einfacher, desto besser die Verständlichkeit

Natürlich benötigen wir Fachbegriffe, die oftmals schwer und kompliziert sind. Das muss sein, denn nur so können wir uns präzise ausdrücken. Damit der Text aber verständlich bleibt, sollten alle anderen Worte möglichst einfach sein – also kein Jargon, wenig Anglizismen (if any), keine nichtssagenden Floskeln.

Es ist oft erstaunlich, wie klar Wissenschaftstexte werden können, wenn man seine Wortwahl etwas entschärft. Zur Wortwahl habe ich übrigens ein kurzes Video gemacht, in meinem YouTube-Kanal: Sprache in der medizinischen Doktorarbeit.

Tipp 2: Je kürzer, desto verständlicher

Alles, was nichts unmittelbar zum Inhalt der Doktorarbeit, beiträgt, kannst du / solltest du aus dem Manuskript streichen. Manchmal verirrt man sich beim Schreiben und formuliert dann ein paar Sätze, die zwar toll klingen, aber irgendwie nciht zum Thema gehören – weg damit.

Sätze, die mehr als 30 Wörter enthalten, solltest du genau prüfen und eventuell kürzen (im Blog: kurz). Und wenn man die Wahl hat zwischen einem kurzen und einem langen Wort gleicher Bedeutung, sollte man sich für die kürzere Variante entscheiden.

Tipp 3: Fall beim Schreiben mit der Tür ins Haus

Leser und Leserin möchten möglichst schnell erfahren, worum es geht. Daher keine langen Vorreden und gleich zur Sache kommen: Um welche Indikation geht es? Warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen?

Wer sich z.B. beim Schreiben der Einleitung von der KI helfen lässt, sollte besonders auf den Anfang der Einleitung achten: Hier formulieren ChatGPT & Co. gerne irgendetwas Hochtrabendes, was sich zwar sehr intellektuell anhört, aber eigentlich nur Bla-Bla ist.

Tipp 4: Leser einer Doktorarbeit möchten etwas mitnehmen

Verpacke Deine wichtigsten Erkenntnisse in ein bis drei kleine Päckchen. Platziere diese Päckchen als zentrale Schlussfolgerungen am Ende deines Wissenschaftstextes – Leser und Leserin werden sie dankbar mitnehmen (im Blog: praktisch).

Wichtig ist, dass du bei den Schlussfolgerungen eindeutig Farbe bekennst und klar formulierst, was die Ergebnisse deiner Meinung nach bedeuten. Wenn du deine Schlussfolgerungen über-vorsichtig formulierst, versteht man vielleicht nicht mehr, wie wertvoll sie sind.

Tipp 5: Nicht auf den Putz zu hauen!

Klar, Du machst tolle Forschung, aber das sollte man an deinen Daten erkennen! Erkläre deine Daten anschaulich und interpretiere sie gewissenhaft. Aber nenne sie nicht ständig „bahnbrechend, wegweisend oder überaschend“ (im Blog: novel).

Vorsicht, wenn du dich vom aktuellen Forschungsantrag deines Chefs, deiner Chefin inspirieren lässt. Denn bei Forschunganträgen ist es eher üblich, sprachlich etwas auf den Putz zu hauen. Bei Doktorarbeiten dagegen nicht.

Tipp 6: Du schreibst für Leser, nicht Fachidioten

Es gibt keinen Grund, einen Teil der Leserschaft durch einen allzu fachspezifischen Jargon abzuschrecken und zu vergraulen. Sei nett zu Deinen Lesern, auch zu denen, die sich mit anderen Themen und Fachgebieten beschäftigen (im Blog: Jargon).

Orientiere dich an der typischen Zielgruppe einer medizinischen Doktorarbeit, das sind medizinisch vorgebildete Leser (keine Laien, keine Experten).

Tipp 7: Leser haben immer recht

Wenn dein Leser, deine Leserin etwas nicht versteht, dann ist er oder sie noch lange nicht „blöd“. Denn vielleicht lag es an Deinem Text (im Blog: Leser).

Merke: Leser und Leserin haben immer recht.

Online-Selbstlernkurs

Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System

Du möchtest Deine medizinische Doktorarbeit endlich strukturiert und zielgerichtet angehen? In diesem Onlinekurs erhälst Du einen erprobten Fahrplan, der Dich von der ersten Idee bis zur fertigen Dissertation begleitet – praxisnah & direkt umsetzbar.

Keine Schreibtheorie, sondern Klartext: verständlich, praxisnah und didaktisch erprobt.