Dr. Stefan Lang am 24. August 2017

Die Tabelle in der medizinischen Doktorarbeit – wie macht man´s besser?

Kategorie Kampagne für Verständlichkeit

Keine medizinische Doktorarbeit kommt ohne sie aus – die Tabelle. Eine gute wissenschaftliche Tabelle ist übersichtlich und funktioniert ohne weitere Erklärungen. Wichtig sind daher das Tabellenformat und die Tabellenstruktur.

Es gibt also einiges, was man bei den Tabellen einer medizinischen Doktorarbeit verkehrt machen kann – und es gibt einiges, was man optimieren kann:

- Tabellen-Format

- Tabellen-Titel

- Beschriftungen für Spalten und Zeilen

- Notwendige Informationen

Formatierungswahnsinn in der Doktorarbeit

Manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihren medizinische Doktorarbeit schreiben möchten, haben so gar keine Erfahrung mit Word. Manchmal versuchen sie eine Tabelle mit Tabs (Tabulatoren) und Leerzeichen quasi „per Hand“ zu gestalten. Viel Arbeit, und bei jeder kleinen Änderung des Schriftbild verschiebt sich alles und es entsteht Chaos.

Tabellen sollten ausschließlich mit dem Tabellen-Tool von Word gestaltet werden (oder eines anderen Textverarbeitungsprogramms). Nur so erhält man saubere Zeilen und Spalten.

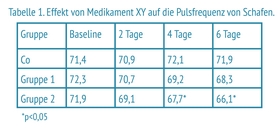

Ein weiterer Fehler aus der Kategorie Formatierungswahnsinn: Tabellen aus Excel direkt nach Word zu kopieren (was in Ordnung ist) und dabei das Gittermuster des Excel-Arbeitsblattes zu übernehmen (was nicht in Ordnung ist). Das sieht unprofessionell aus und entspricht nicht dem wissenschaftlichen Standard (Abb. 2).

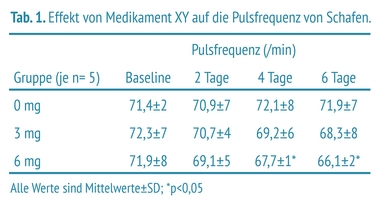

Der Prototyp einer wissenschaftlichen Tabelle sieht so aus: Horizentale Linien ausschließlich am oberen und unteren Rand sowie nach der Spaltenbeschriftung (Abb. 3). Keine vertikalen Linien. Von diesem Format darf man freilich aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit immer abweichen.

Halten Sie sich wenn möglich an das klassische wissenschaftliche Standardformat.

Informative Titel und Fußnoten

Wie auch eine Abbildung benötigt auch die Tabelle einen klaren Titel, der dem Leser die wichtigsten Informationen verrät: die unabhängige Variable, die abhängige Variable und die Spezies oder Population, die man untersucht hat.

Die unabhängige Variable – das sind zum Beispiel Wirkstoffe, die verabreicht wurden (bzw. eine andere Behandlung). Die zweite Variable hängt von der ersten ab: Sie beschreibt das, was gemessen wurde (also der Effekt der ersten auf die zweite Variable):

Tab. 1. Effekt von Medikament XY auf die Pulsfrequenz von Schafen.

Im Gegensatz zu einer Abbildung gibt es bei Tabellen keine Legende. Stattdessen stehen alle Erklärungen, die zum Verständnis außerdem notwendig sind, als Fußnote unterhalb der Tabelle (Bsp.: *p<0,05).

Bei Tabellen sollte der Titel die wichtigsten Parameter nennen: Was wurde verabreicht, was wude gemessen? Alle notwendigen Erklärungen kommen in die Fußnote.

Klare und informative Beschriftungen

Genauso informativ wite der Tabellen-Titel sollten die Zeilen- und Spalten-Beschriftungen sein. Wenn dort zum Beispiel nur ‚Kontrollgruppe, Gruppe 1 und Gruppe 2‘ steht, muss der Leser erst im Text nachsehen, was das bedeutet.

Das ist ungünstig, weil dadurch der Lesefluss komplett unterbrochen wird. Sagen wir doch dem Leser einfach, welche Dosen eines Medikamentes die Gruppen erhalten haben:

- Kontrollgruppe = 0 mg

- Gruppe 1 =3 mg

- Gruppe 2 = 6 mg

Informative Beschriftungen können den Lesefluss deutlich verbessern.

Wissenschaftliche Einheiten und Stichprobenumfang

Mit einem informativen Titel und den informativen Beschriftungen sind wir zwar auf der Zielgeraden. „Wissenschaftlich“ ist unsere Tabelle jedoch noch nicht. Denn wir wissen noch nicht, wie groß der Stichprobenumfang war und ob es sich bei den genannten Werten um den Mittelwert oder vielleicht den Median handelte (Mittelwert vs. Median)? Und wenn die Werte den Mittelwert oder Median darstellen – was ist dann mit der Standardabweichung oder dem mittleren Fehler?

Hier nun die optimierte Variante (Abb. 4):

Zusammenfassung

- Eine wissenschaftliche Tabelle hat horizontale Linien: oben, unten und nach der Spaltenbeschriftung.

- Eine wissenschaftliche Tabelle hat einen informativen Titel: Tabellennummer, Variablen (verabreicht, gemessen), Spezies oder Population.

- Eine wissenschaftliche Tabelle besitzt informative Spalten- und Zeilenbeschriftungen (3 mg und 6 mg sind besser als Gruppe 1 und Gruppe 2).

- Eine wissenschaftliche Tabelle hat eindeutige Werte (Mean oder Median, SD oder SEM).

- Eine wissenschaftliche Tabelle kann man verstehen ohne im Methoden-Abschnitt nachschlagen zu müssen (Erklärungen als Fußnote; z.B. p<0.05).